L’open access : l’avenir du livre savant?

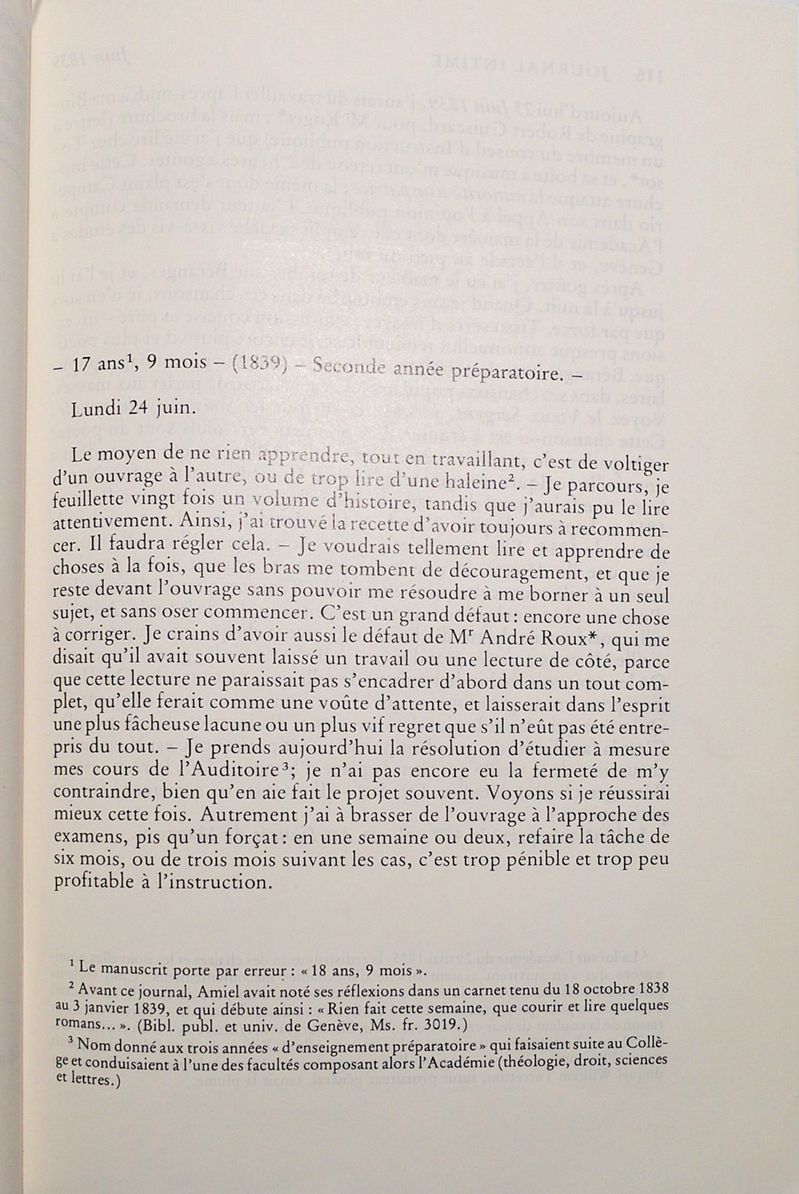

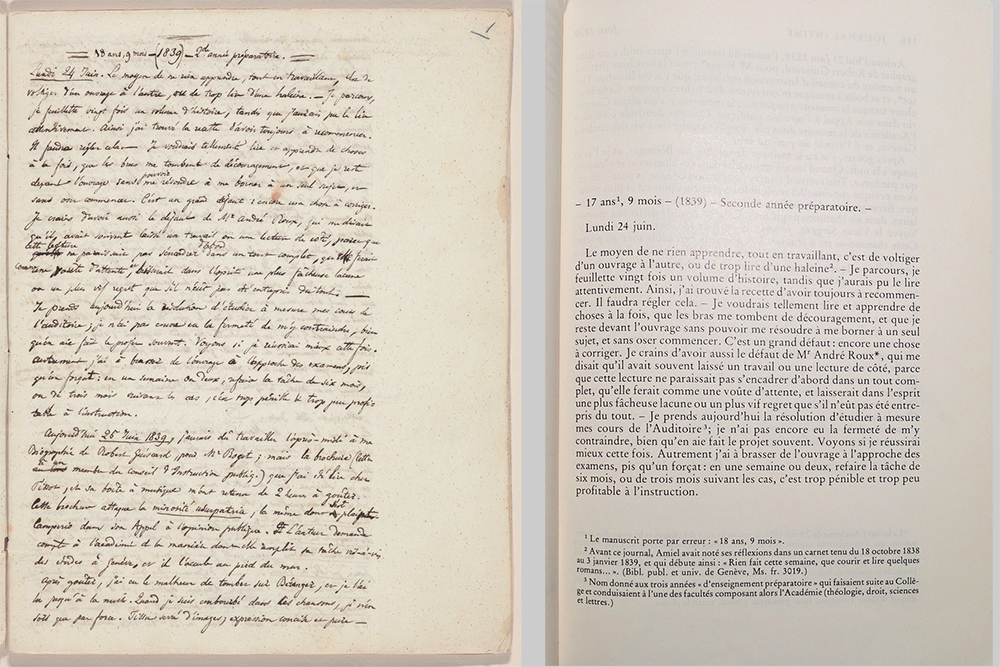

L’édition annotée du Journal intime d’Henri Frédéric Amiel (1821-1881) à L’Age d’homme est protégée par le droit d’auteur (à droite, tome premier, 1976)

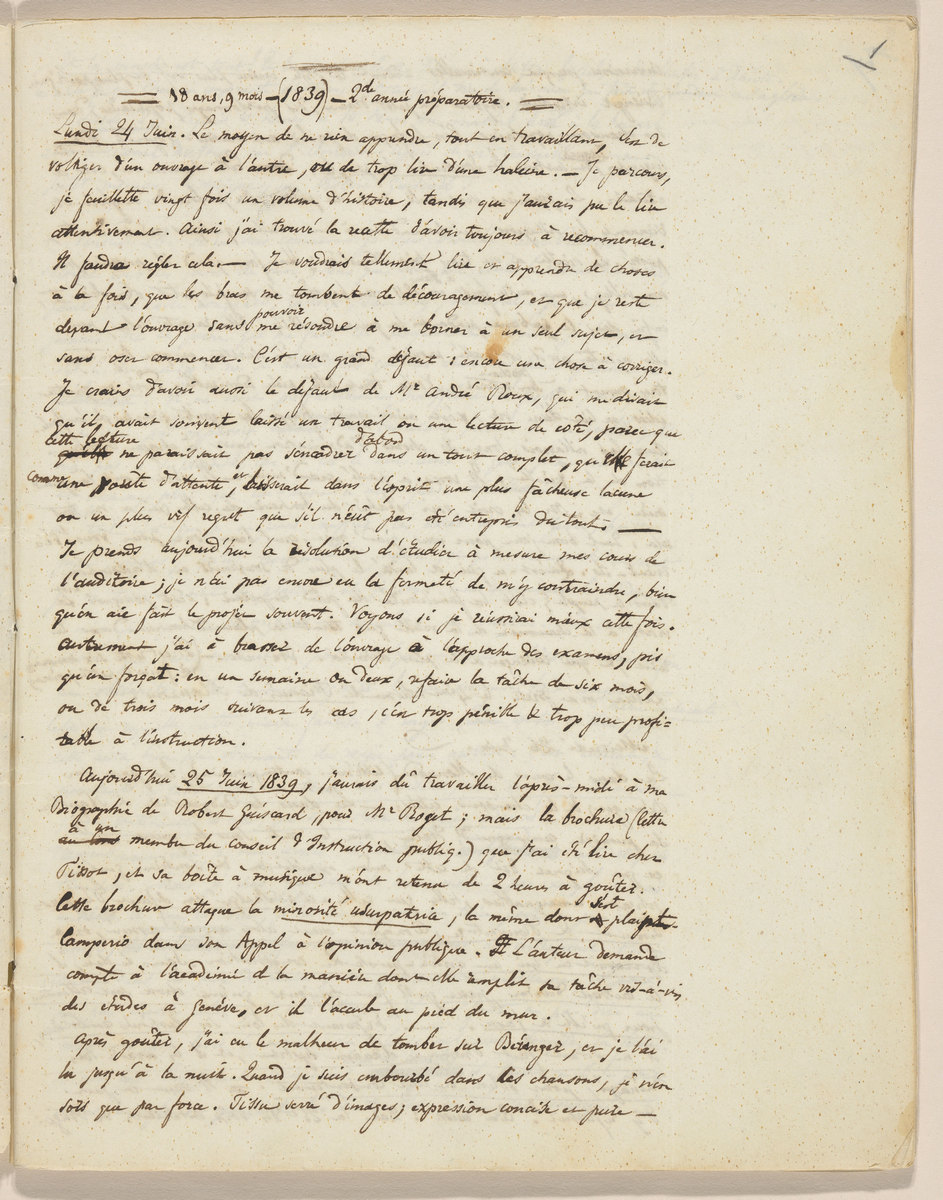

En revanche le texte du manuscrit est dans le domaine public: première page du Journal intime, lundi 24 juin 1839 (à gauche, Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 3001a)

Il y a quelques mois, le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) publiait une étude sur l’impact de l’open access sur les monographies scientifiques en suisse [1].

L’open access semble un mot magique. Il symbolise le combat des forces publiques contre les puissances commerciales, une noble cause – l’accès pour tous aux résultats de la science – contre le profit, une revanche pour les bibliothèques.

L’histoire de l’open access est déjà longue: si l’expression n’apparaît qu’au début du 21e siècle, le principe est mis en œuvre au moins depuis 1991, date à laquelle Paul Ginsparg crée pour la communauté des physiciens ArXiv, un serveur de pré-publications (“tapuscrits numériques”) en libre accès.

Le mouvement véhicule quelques idées couramment admises:

- L’open access concerne avant tout les disciplines STM (sciences, techniques et médecine). Les SHS (sciences humaines et sociales) n’ont été concernées que plus tardivement et dans une proportion moindre.

- L’open access s’intéresse essentiellement aux articles de périodiques, mode privilégié de la communication scientifique, moins aux monographies.

- Le coût des publications STM est globalement bien plus élevé que celles des SHS. Elles sont accaparées par des sociétés monopolistiques et extrêmement profitables, alors que les éditeurs en sciences humaines et sociales sont souvent des structures de petites dimensions, ne visant pas à maximiser leur profit, mais souhaitant simplement rentrer dans leurs frais en voulant diffuser la connaissance.

Cela conduit à un état de fait un peu paradoxal: les publications en open access sont d’abord le fait de domaines très pointus et techniques, et par conséquent inintéressants pour la plupart des citoyens. Au contraire, les sciences humaines, les plus susceptibles de rencontrer un intérêt au sein d’un large public, sont encore rétives et moins avancée dans les démarches open access.

Historiquement, le FNS a financé les coûts de production et d’impression de monographies. C’est le cas par exemple de ce monument de la littérature de soi qu’est le Journal intime, d’Amiel, publié en 12 épais volumes par l’Age d’homme de 1976 à 1992 [2]. Le FNS en édictant en 2014 de nouvelles règles relatives au libre accès des publications issues de la recherche a suscité un vif émoi et une pétition, notamment de la part des éditeurs en SHS[3]. Ceux-ci ont accusé l’institution de tuer le tissu éditorial en science humaine, déjà fragilisé par la diminution des tirages, ce que l’historien du livre américain Robert Darnton avait signalé dès 1999[4]. Ils ont mis en avant leur rôle essentiel, pour rendre accessibles plus largement des travaux universitaires et le fait qu’ils représentant un pilier de la démocratie, favorisant le débat citoyen au même titre que la presse. Pour espérer rentrer dans leurs frais ils ont absolument besoin d’avoir au moins pour un certain temps une exclusivité de diffusion commerciale. Pour les livres, le FNS accorde à l’éditeur un maximum de 24 mois, avant l’obligation de l’open access.

Dans son étude, le FNS a voulu savoir si oui ou non l’open access est véritablement nuisible pour l’édition. Concrètement, l’organisme a étudié l’évolution de la diffusion de monographies disponibles dès leur publication à la fois en librairie et en version électronique gratuite (open access). Parallèlement un échantillon de contrôle est représenté par des livres disponibles sous forme imprimée ou numérique, mais exclusivement de façon payante.

Des constats attendus

Certaines observations ne surprennent pas trop: le meilleur allié pour assurer une visibilité en ligne des publications est Googles Livres (p. 28). Il y a y également plus d’activités en ligne sur les documents qui s’y trouvent en accès libre que pour les autres (p. 30).

L’utilisation dépend beaucoup de la langue dans laquelle les livres sont écrits. Les livres concernés par l’étude du FNS, écrits en allemand et en français bénéficient d’une forte utilisation sur la plate-forme OAPEN, qui contient une majorité d’ouvrages en anglais provenant de toute l’Europe.

Multiplier les plates-formes (institutionnelles, Google Livres…) sur lesquels se trouvent les livres en open access améliore grandement leur audience internationale.

Mais en ce qui concerne l’influence sur les ventes d’imprimés, contre toute prévision pessimiste des éditeurs, rendre disponible un livre de science humaine en open access n’a aucune d’incidence sensible sur les ventes en librairie. Les connaisseurs s’y attendaient, car les résultats d’études similaires menées précédemment aux Pays-Bas et au Royaume Uni allaient dans ce même sens.

En revanche, et dans tous les cas, les ventes diminuent fortement au-delà de 12 mois après la publication.

Le point de vue des auteurs

L’enquête s’est aussi intéressée aux chercheurs qui produisent les textes et à leurs attentes. Plutôt jeunes, ils lisent fréquemment des ebooks scientifiques, plutôt sur micro-ordinateur que sur liseuse. Cette remarque semble confirmer que la distinction entre les modes de lecture savante et de divertissement se retrouve dans l’univers numérique, avec des supports clairement différenciés. Ces auteurs connaissent bien les publications en open access et en apprécient les buts: elles conjuguent efficacité financière, bonne diffusion et communication aisée avec la communauté.

Pour autant les chercheurs ne souhaitent pas la fin de la version imprimée. Ils pensent que l’open access ne la fera pas disparaître, mais que les tirages vont chuter. Toutefois cette baisse ne sera pas imputable à l’open access, mais à une évolution plus fondamentale et beaucoup plus ancienne.

Une expérience fructueuse en open access, crée un cycle vertueux : mieux on le connaît, plus on souhaite son extension et plus on le fait savoir.

L’open access – et partant, le numérique – renforce le décalage entre édition scientifique et édition “grand public” : les chercheurs ont admis que l’open access est plus prometteur pour leur carrière que des livres imprimés qui leur procurent de toute façon une faible rémunération, peu significative d’ailleurs puisqu’ils sont déjà payés par leur organisme. Mais pour les écrivains, les ventes d’exemplaires sont cruciales, car leurs revenus en dépendent.

Le point de vue des maisons d’édition

Les maisons d’édition ont aussi été interrogées dans le cadre de l’étude. Elles doivent d’abord comprendre comment fonctionne l’open access, dont elles ont encore souvent une vision négative. Surtout, elles doivent pour s’y rallier élaborer un modèle commercial plus complexe, intégrant non seulement les calculs appliqués au livre imprimé, mais aussi des “Book Processing Charges” soit des taxes forfaitaires payées par l’auteur ou son institution pour être publié en open access.

Il va de soi a fortiori que les éditeurs considèrent avec scepticisme et réticence la fourniture de livres imprimés à la demande ou BOD (book on demand), bien qu’on parle de ce procédé prometteur depuis une vingtaine d’années. Aucun plan commercial fiable ne peut s’appliquer à un tel modèle.

Le rôle des bibliothèques

On le sait, les bibliothèques défendent très majoritairement l’open access. Il s’agit pour elles d’une alternative – enfin – au chantage financier des multinationales de l’édition scientifique qui ont réussi à conjuguer tournant numérique avec profit. C’est également le modèle qui leur correspond le mieux: fournir à tous et gratuitement des accès au savoir. Elles peuvent également exercer leurs talents dans la gestion de métadonnées, ainsi que, de plus en plus, sensibiliser et conseiller les auteurs académiques en matière de publication scientifique.

La spécificité du livre

Que révèle l’open access sur le livre ?

Nous empruntons le commentaire de Sandro Cattacin, professeur à l’Université de Genève, recueilli par le rapport OAPEN-CH:

Un livre est plus qu’un article: c’est une ressource à haute complexité qu’un article ne remplacera jamais, avec une longévité incomparable. Le libre accès aux livres est une question d’accès à de la recherche de qualité. Par la diffusion de ce savoir en libre accès, nous permettons d’avancer ensemble, sans distinction si l’on est pauvre ou riche, si l’on est du monde scientifique ou non.

Le livre physique continuera à exister et gagnera même en valeur en devenant un objet émotionnel plus qu’un simple outil de travail. J’achète un livre quand je veux le toucher, le lire sur mon chevet, à la plage – indépendamment du fait qu’il soit en libre accès ou non. (p. 65)

La forme d’un livre (physique ou numérique) n’a évidemment pas d’importance du point de vue de sa richesse cognitive. Mais la valeur du livre dépasse celle d’un article, parce qu’il s’agit d’un effort de synthèse supérieur.

On voit cependant se développer la distinction entre lecture savante et lecture de divertissement. En 2018, une génération après le triomphe du web et de la communication numérique, il est encore courant d’estimer que si le numérique est incomparablement plus pratique dans le premier cas, l’imprimé est infiniment plus adéquat dans le second. Si pour la communauté scientifique, l’imprimé décline, ce n’est pas le cas dans le grand public. On nous dit même qu’aux Etats-Unis, royaume d’Amazon et de son Kindle, la part de marché de l’ebook reculerait.

Le chemin vers le tout numérique est tellement long qu’il semble bien que le livre imprimé soit garanti d’une certaine éternité… Il y a 20 ans, bien avant les tablettes, l’acceptation de la lecture numérique était plus restreinte, confinée à des textes courts de quelques pages en raison de la fatigue oculaire générée par les écrans. Mais si c’étaient d’autres facteurs qui conduisaient à sa perte? Ne parlons pas ici de la concurrence entre littérature générale et autres formes de loisirs.

Deux chercheurs canadiens, Delphine Lobet et Vincent Larivière, reviennent sur la “mort du livre savant”[5] . Au-delà de l’argument financier (“crise des périodiques”, cupidité des éditeurs qui contraignent les budgets d’acquisition de monographies), ils se tournent vers une “crise d’usage”. “Les livres ne seraient pas victimes de coupes budgétaires, mais du désintérêt des universitaires”. Cette hypothèse est corroborée par l’étude quantitative des citations: dans toutes les disciplines, la proportion des références à des livres diminuent par rapport aux références à des articles de périodiques. En examinant ce ratio depuis 1980, les auteurs constatent que le déclin des livres coïncide avec l’apparition du numérique, dans les années 1995-2000. Pour les auteurs, il n’y a pas de doute: les articles sont massivement numériques et facilement accessibles, beaucoup plus que les livres. Avec le temps, l’effet s’amplifie: moins visibles, les monographies seront toujours moins citées.

Pour ce qui est des “belles lettres” (littérature, histoire, art), le déclin toutefois est à peine sensible. Il n’est pas étonnant que les éditeurs dans ce domaine soient peu enclins à changer de modèle.

[1] Eelco Ferwerda, Ronald Snijder, Brigitte Arpagaus, Regula Graf, Daniel Krämer, et Eva Moser. OAPEN-CH – Impact de l’Open Access sur les monographies scientifiques en Suisse. Un projet du Fonds national suisse (FNS). Berne: Fonds national suisse de la recherche scientifique, avril 2018. https://doi.org/10.5281/zenodo.1220597

[2] La base de données P3 du FNS tient le registre des financements accordés : http://p3.snf.ch/Default.aspx?query=amiel

[3] Eliane Kurmann, et Enrico Natale. “L’édition historique à l’ère du numérique. Un état des lieux du débat en Suisse”. Traverse, revue d’histoire, no 3, 2014, p. 135‑46. http://www.revue-traverse.ch/downloads/zusatzmaterial/2014_3_natale_kurmann.pdf

[4] Robert Darnton, “Le nouvel âge du livre”. Le Débat, n° 105, 1999, p. 176‑84.

[5] Delphine Lobet, et Vincent Larivière, La mort des livres dans les sciences humaines et sociales, et en arts et lettres?, Association francophone pour le savoir (ACFAS), 14 juin 2018. http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2018/06/mort-livres-sciences-humaines-sociales-arts-lettres