Que peut-on dire de la fréquentation des bibliothèques publiques?

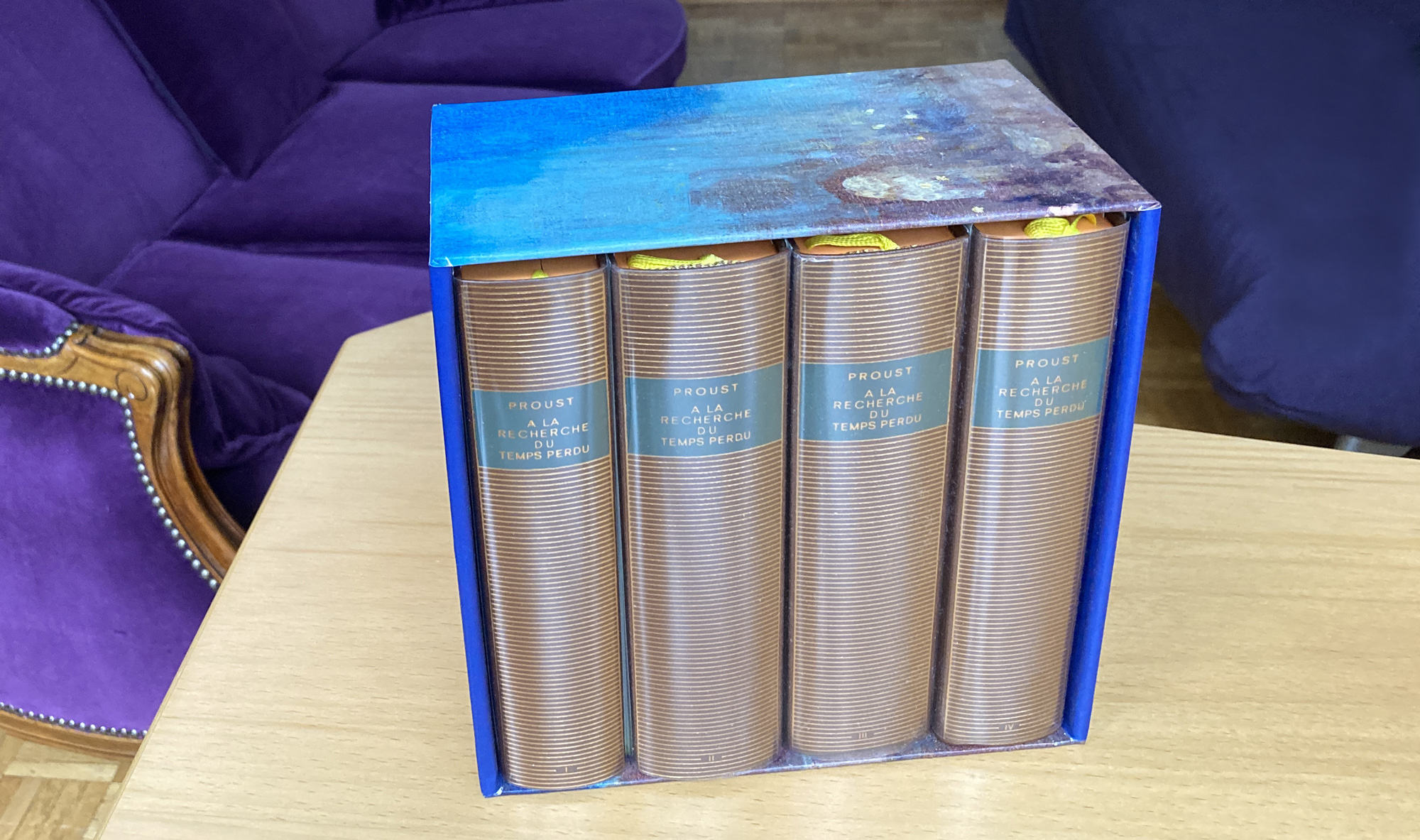

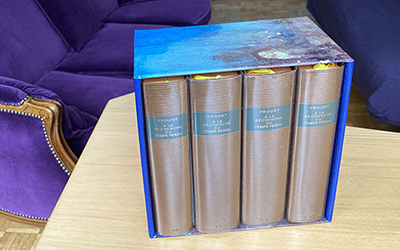

A la Recherche du temps perdu. La promesse de plus d’une centaine d’heures de lecture!

En France…

Ce blog est toujours curieux des pratiques culturelles et de leur évolution. Elles en disent beaucoup sur notre société, ses préoccupations, ses exutoires, ses envies…

Récemment Actualitté[1] a fait ce constat: en France, les bibliothèques qui prêtent – bibliothèques publiques et bibliothèques universitaires essentiellement – ont vu le nombre de personnes inscrites diminuer en 2023 (5.8 millions) par rapport à 2022 (6.1 millions), année qui était déjà en recul par rapport à 2021 (6.3 millions). Les bibliothèques peinent à retrouver les chiffres d’avant la pandémie.

…et en Suisse

Observe-t-on un phénomène comparable ailleurs, par exemple en Suisse? On peut tenter l’exercice avec quelques réserves, car les années disponibles et la méthodologie divergent. La statistique officielle des bibliothèques suisses se base sur le nombre d’usagères ou usagers actifs, c’est-à-dire les personnes ayant effectué au moins un prêt durant l’année de référence. Cette notion est arbitraire, mais elle a le mérite de mesurer une activité réelle. Elle ne permet toutefois pas d’avoir les chiffres pour 2023, puisque l’année n’est pas terminée.

Cela étant, la série disponible (2020–2022) ne montre pas d’évolution bien marquée: en pleine pandémie, l’année 2020 a connu un nombre d’usagères ou usagers actifs (1’700’814) plus important qu’en 2021 (1’572’839), qui a été suivie d’une remontée en 2022 (1’647’745).

Un autre chiffre intéressant est celui de la fréquentation, soit le nombre d’entrées physiques mesurées par un compteur automatique. L’effet de la pandémie est sans surprise: basse en 2020, elle augmente de façon continue en 2021 et 2022. Il serait intéressant de remonter un peu dans le temps, jusqu’à la période pré-pandémie, mais la méthodologie de collecte statistique et d’analyse est différente avant 2020. On ne peut donc pas suivre globalement l’évolution de la fréquentation sur une longue période ou seulement pour des bibliothèques particulières. Si l’on prend alors pour exemple la Médiathèque Valais à Sion ou la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne, on remarque assez nettement que la fréquentation était plus importante en 2018-2019 qu’en 2022[2].

Dans l’article cité, Actualitté relève également que la fréquentation des bibliothèques de lecture publique françaises est en baisse et que seulement 30% des établissements ont retrouvé un niveau équivalent à celui de 2019.

Tentatives d’explication

En France comme en Suisse, comment interpréter ces chiffres? Evolutions conjoncturelles ou changements structurels?

Pour l’aspect conjoncturel, les trois années de pandémie fournissent une explication facile. Cette crise étant derrière nous, les niveaux d’activités antérieures des bibliothèques seront retrouvés. Sauf que cela n’a pas l’air aussi évident. En France, des campagnes nationales en faveur de la lecture publique ont rappelé la présence des bibliothèques, première infrastructure culturelle du pays. Leur impact est difficile à connaître, même si ces mesures sont à saluer si elles permettent de reconquérir ne serait-ce qu’une fraction du public.

On ne saurait cependant faire l’impasse sur les mutations sociologiques en cours. La place de l’audiovisuel et du multimédia dans les loisirs, l’information, mais aussi l’apprentissage et la connaissance, est toujours plus grande. Les bibliothèques, parfois rebaptisées médiathèques depuis les années 1980-1990, proposent aussi ces contenus. Force est cependant de constater que d’autres entreprises culturelles et médiatiques captent le public à grande échelle, et avec une redoutable efficacité, via les réseaux.

Il y a bien sûr de multiples raisons à l’irrésistible attraction de l’audiovisuel, la première en étant la promotion massive que font les multinationales du divertissement. La seconde est sans doute à chercher dans notre rapport au temps. Les contenus proposés par les plates-formes sont habilement dimensionnés pour remplir nos interstices de disponibilité: des « shorts » d’une à deux minutes, des extraits qui mettent en évidence un moment clé d’une interview ou d’une compétition sportive, des séries dont chaque épisode est standardisé pour 30 ou 50 minutes.

De ce fait, la place prise par l’audiovisuel se fait évidemment au détriment de la lecture de fiction, car celle-ci engage des temporalités considérablement plus longues. La Recherche du Temps perdu dont le titre est à lui seul tout un programme, exige une disponibilité de 130 heures, selon l’ordre de grandeur fourni par le site Proustonomics[3]. Ce cas est bien sûr extrême, toujours est-il que les livres sont la promesse d’une intimité de plusieurs heures. C’est à la fois une force, celle d’un plaisir renouvelé et durable, mais également une faiblesse, tant cette étendue peut être décourageante.

Eloge de la lecture

Tout le monde sait que c’est très bien de lire, mais beaucoup déplorent de ne pas avoir le temps suffisant… Au-delà de cette évidence, on sous-estime souvent les mérites de la lecture sur le développement de l’enfant. Un invité de la matinale de France culture, Michel Desmurget, neurophysiologiste, l’a martelé[4]: « Il n’y a pas autant de richesse langagière, de ‘richesse culturelle’ (entre guillemets), au sens le moins élitiste du terme dans une bulle de manga qu’il peut y en avoir dans un paragraphe de livre. » Seule la lecture de fiction nous expose à des mots, à des structures grammaticales, que l’on ne rencontre quasiment qu’à l’écrit. Quand on sait à quel point l’intelligence humaine est basée sur le langage, la capacité de raisonner, on comprend mieux l’impact que peut avoir la lecture sur son épanouissement.

Lire des livres aux enfants quand ils sont petits permet de créer cette familiarité, qui a de fortes chances de perdurer à l’adolescence et au-delà. La lecture partagée suscite les échanges au sein de la famille, favorise le débat d’idées, la formulation de la pensée…

Malheureusement l’école est assez peu propice à ce compagnonnage, d’où le renforcement des marqueurs sociaux dans l’aisance verbale et écrite.

Une fréquentation en baisse des bibliothèques, même pour n’emprunter qu’un livre par année, n’est donc pas une très bonne nouvelle. Peut-on inverser la tendance? Rien n’est moins sûr. Faut-il pour autant abandonner la promotion de cette activité, valorisée socialement, mais délaissée? Ces lignes aspirent à nous convaincre du contraire…

Mise à jour 21.11.2023

Un article du Temps en forme de plaidoyer pour la lecture m’incite à compléter ce billet. Il relaie le travail de la chercheuse en neurosciences cognitives Maryanne Wolf[5]. Son argument est semblable à celui de Michel Desmurget: alors que nous sommes « câblés » naturellement pour parler, ce n’est pas le cas de la lecture: « La capacité de lire et écrire est l’une des plus importantes réalisations épigénétiques – c’est-à-dire qu’elle n’est pas inscrite dans les gènes eux-mêmes – de l’homo sapiens (….) L’apprentissage de la lecture et de l’écriture a enrichi d’un circuit neuronal entièrement nouveau le répertoire de notre cerveau d’hominidé, au terme d’un long processus qui a modifié en profondeur nos connexions neuronales et par voie de conséquence, la nature même de la pensée humaine. » Il y est également question de la lecture profonde et de sa bien difficile cohabitation avec le numérique. Et cela me rappelle une question qui m’interpelle toujours: pourquoi le livre numérique a toujours tant de peine à décoller? Je pensais alors que la force du livre imprimé résidait dans sa nature non technologique. Son contenu est immédiatement accessible, sans appareil ni énergie. S’y ajoute probablement une nouvelle raison: le livre de papier est intrinsèquement plus favorable à la lecture longue et concentrée, car l’on n’y échappe pas facilement… C’est peut-être un peu hasardeux, mais on pourrait tirer un lien avec un autre constat, livré par un autre article à l’occasion de la rentrée universitaire 2023[6]. L’évolution du nombre d’étudiant-e-s est dans les disciplines littéraires des universités et hautes écoles suisses, est en chute libre depuis le début des années 2000: langues et littératures, histoire, histoire de l’art, philosophie… Les graphiques fournis sont très frappants. N’est-ce pas un signe que le numérique a progressivement écarté les livres de l’horizon des mental des jeunes générations? Loin de moi l’idée de mépriser les disciplines scientifique, au contraire. Pour autant il n’y a aucune raison de jeter le discrédit sur les littéraires, au prétexte un peu facile de leur faible utilité sociale. Le fait que deux éminents scientifiques expliquent cette magie que représente l’écrit et la lecture profonde montre que cette opposition n’a aucun sens.[1] « Bibliothèques: l’érosion du nombre d’inscrits perdure en 2023 », Actualitte, 13.10.2023. https://actualitte.com/article/113874/bibliotheque/bibliotheques-l-erosion-du-nombre-d-inscrits-perdure-en-2023

[2] Tous les tableaux statistiques sont téléchargeables depuis le site de l’Office fédéral de la statistique: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-information-sport/culture/bibliotheques.html.

[3] Nicolas Ragonneau, « Distance et durée de la Recherche du temps perdu », Proustonomics, 12.06.2019. https://proustonomics.com/distance-duree-de-la-recherche

[4] « Entre les jeunes et la lecture, le numérique fait-il écran ? », France Culture, 27.09.2023. https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/france-culture-va-plus-loin-l-invite-e-des-matins/entre-les-jeunes-et-la-lecture-le-numerique-fait-il-ecran-6674069

[5] « Maryanne Wolf: «Le numérique a déjà changé notre façon de lire» », Le Temps, 18.11.2023. https://www.letemps.ch/culture/livres/maryanne-wolf-le-numerique-a-deja-change-notre-facon-de-lire

[6] « En graphiques – Quelles sont les filières universitaires qui montent? », Le Temps, 18.09.2023. https://www.letemps.ch/economie/en-graphiques-quelles-sont-les-filieres-universitaires-qui-montent