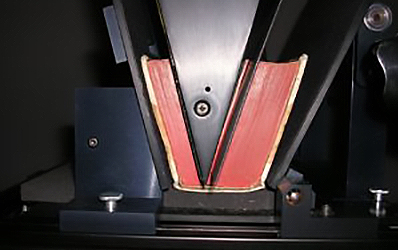

Bibliothèques: un état de la numérisation

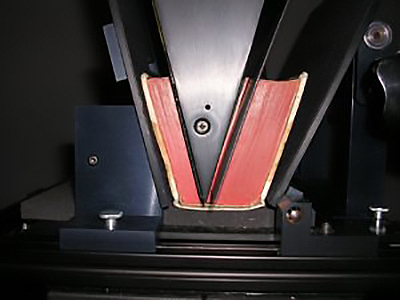

Scanner pour livre fragile et ancien à Zurich en 2010

Le mythe de la bibliothèque universelle reste vivace. La visite des collections d’une grande bibliothèque patrimoniale fait forte impression auprès du public, probablement à mesure que les livres désertent progressivement nos étagères à la maison. Mais une question revient inlassablement: « Est-ce que vous numérisez tous ces livres? »

Les responsables expliquent alors que la numérisation est une entreprise de longue haleine, coûteuse, qui se fait en réseau avec d’autres institutions dont la mission est comparable et qu’il est à peu près certain que tout ne sera pas numérisé.

Les bibliothèques estiment qu’elles sont dans une phase de transition, que le numérique gagne du terrain, mais que les livres résistent [1]. C’est moins vrai pour les usages. La recherche se fait toujours plus massivement et exclusivement avec de la documentation numérique. Ce qui fait courir le risque du biais de perspectives: ce qui n’existe pas numériquement a moins de chance d’être identifié et exploité. La commodité du numérique est plus qu’un simple confort: c’est une orientation extrêmement puissante dont il faut tenir compte . Même les travaux universitaires font pour la plupart l’impasse sur des ressources imprimées pertinentes, mais d’accès un peu moins facile.

C’est pourquoi, après une vingtaine d’années de pratique, il est intéressant de savoir jusqu’à quel point la numérisation des bibliothèques est avancée. Philippe Colombet, ancien responsable du programme Google Livre pour la France déclarait il y a quelques années: « 15% du savoir se trouve sur le Web et 85% dans les livres » [2].

L’année dernière, Europeana a publié une enquête (Core Survey 4) sur l’état de la numérisation dans les institutions patrimoniales du vieux continent [3]. Selon cette étude 22% des collections patrimoniales des répondants a été numérisé (tous types confondus: bibliothèques, musées, archives, centres de conservation audiovisuels. Si on se limite aux bibliothèques cette proportion est de 17%. On serait donc encore bien loin du compte même si ce chiffre doit être considéré avec une bonne marge d’erreur, en raison du mode de calcul et du nombre limité d’institutions ayant répondu à l’enquête.

Les institutions déclarent que 24% en moyenne de leurs collections patrimoniales ne sont pas destinées à être numérisées. Il aurait été intéressant d’en connaître les critères: fragilité extrême de l’original ou trop grande complexité? Doublons? Inintérêt du contenu?

Mentionnons encore quelques chiffres de ce rapport. 58% des contenus numérisés sont accessibles en ligne. On imagine que le reste ne l’est pas pour des raisons techniques ou de copyright. Si la numérisation porte essentiellement sur des œuvres du domaine public (38%) ou dont les droits sont détenus par l’institution (30%), le reste (32%) est détenu par des tiers ou a un statut qui n’est pas clair.

Enfin les raisons invoquées pour donner un accès numérique à ces contenus sont limpides: il s’agit majoritairement de la recherche académique, de finalités pédagogiques et de réduire les risques sur les objets physiques en les soustrayant à la consultation.

Quels sont les enseignements de cette étude ? J’en vois trois:

- D’abord un utile rappel que nous sommes toujours dans une phase de transition et qu’une partie encore assez faible de notre héritage est numérisé. Peu importe finalement les réserves méthodologiques sur la façon d’obtenir ce pourcentage, c’est l’ordre de grandeur qui compte. Ce qui est certain, c’est que la numérisation va continuer à structurer pendant longtemps les activités de ces institutions et les usagers devront continuer à consulter les supports matériels.

- L’observateur est frappé du profond décalage entre cette réalité de la numérisation patrimoniale et la production du savoir actuel. La Suisse, comme les autres pays européens, s’est donnée un objectif ambitieux: à l’horizon de 2020, toutes les recherches financées par de l’argent public doivent être publiées en open access [4]. Cette volonté politique forte n’est pas motivée seulement par l’accès aux résultats de la recherche et au progrès de la science, mais témoigne également d’une intention de transparence. On ne s’attend guère à ce que le « grand public » s’empare d’études de physique théorique, mais on lui dit: « Voici ce qui est fait avec votre argent ».

- Cette question de l’usage de la numérisation manifeste un autre écart, entre les professionnels et leur tutelle cette fois. Pour les premiers, l’enquête indique que la communauté académique est la principale bénéficiaire de l’accès aux collections numérisées. Les responsables politiques demandent aussi qu’elle profite au grand public, alors que son intérêt n’est pas toujours évident. La presse numérisée est certainement une exception, car son attrait est très large. D’autres contenus demandent un accompagnement particulier pour pouvoir sortir d’un cercle restreint de connaisseurs. Ce qui relève de la médiation. Son objectif nouveau est difficile à jauger: comment inciter à découvrir ces documents, et jusqu’où aller? Ce n’est pas l’objet de ce billet, mais il est clair que les bibliothèques se mettent à réinventer leur rôle de passerelle entre collections et usagers. A ce titre leurs actions se rapprochent du journalisme (établissement et compréhension des faits) et de l’enseignement (formation au cours de la vie).

Décidément le numérique n’a pas fini de reconfigurer nos organisations…

[1] La Bibliothèque nationale a intitulé ainsi son plan stratégique pour la période 2012-2019: “L’avenir est numérique, mais le papier subsistera.” Rapport annuel. Bibliothèque nationale suisse. 2012. http://dx.doi.org/10.5169/seals-362342.

[2] D’après Alain Jacquesson, “La Bibliothèque numérique”, in: Réseau Patrimoines, n. 13, 11.2012, p. 47‑54.

[3] Europeana DSI 2 – Access to Digital Resources of European Heritage. D4.4. Report on ENUMERATE Core Survey 4, Europeana Foundation, 31.08.2017. https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Projects/Project_list/Europeana_DSI-2/Deliverables/d4.4-report-on-enumerate-core-survey-4.pdf

[4] À partir de 2020, la recherche du FNS devient 100 % Open Access, 13.12.2017. http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-171213-recherche-du-fns-devient-100-pour-cent-open-access.aspx