Des nouvelles du livre à la demande

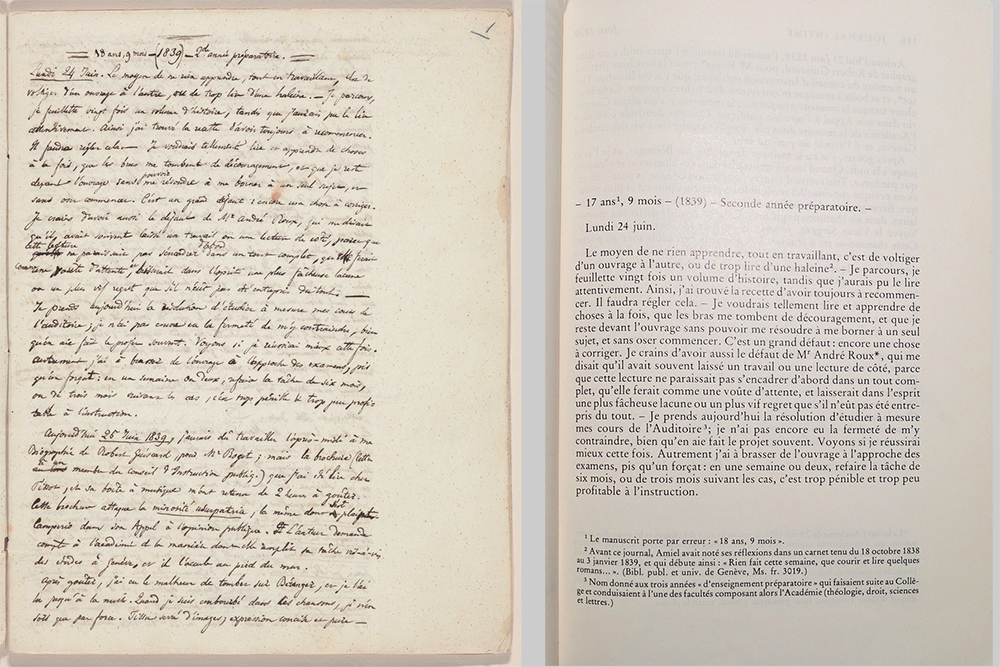

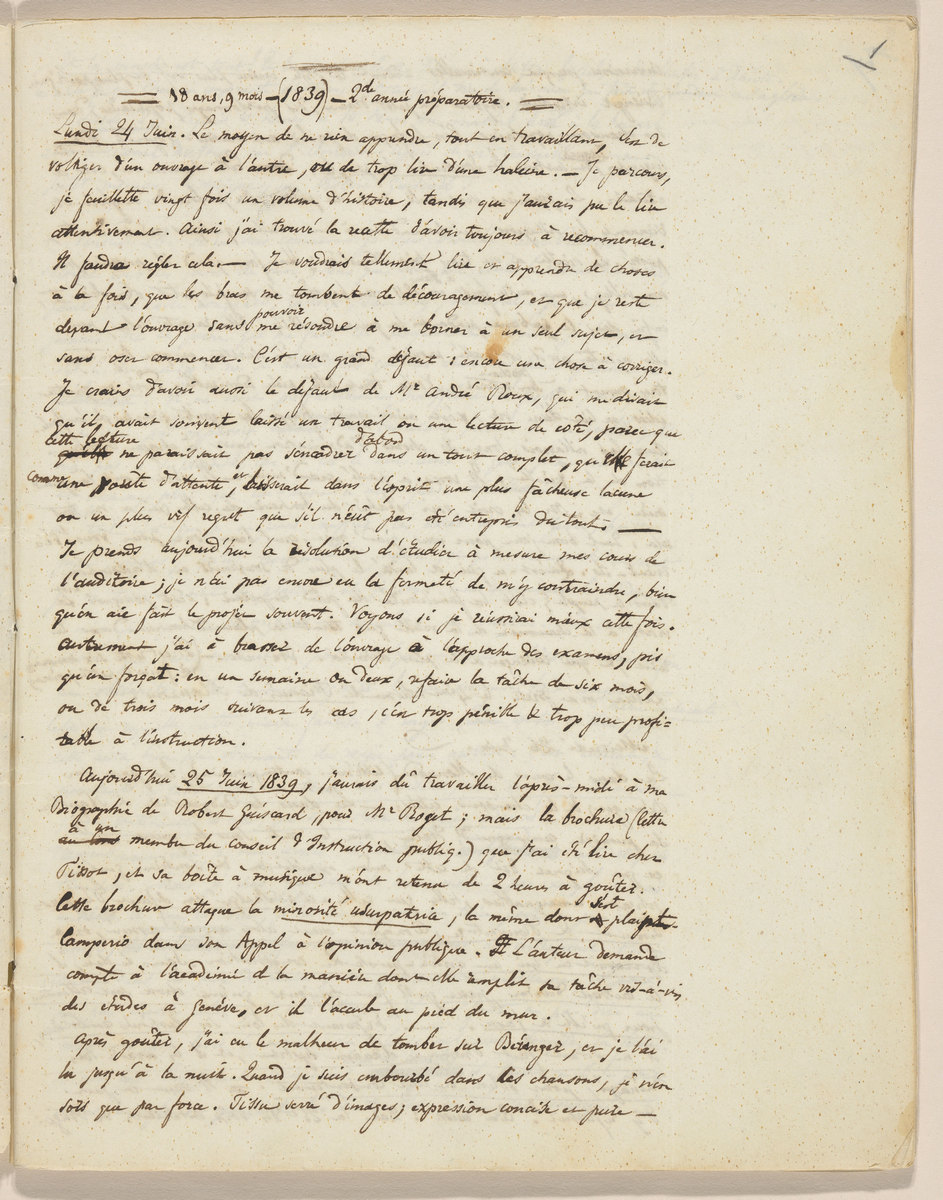

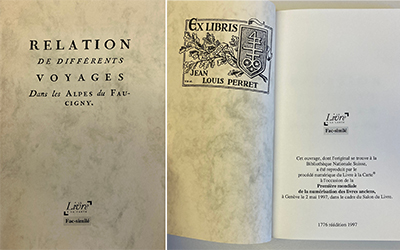

Le 2 mai 1997, au cours du Salon du livre de Genève, une démonstration fascinante a eu lieu : le temps d’une conférence, un livre ancien de 1776 a été réimprimé en fac-simile à partir de la numérisation de l’original, les pages encollées et recouvertes d’une reliure souple, grâce une imprimante numérique Xerox Docutech[1].

Vingt-cinq ans plus tard, il nous a semblé intéressant d’évoquer le développement de ce que l’on pouvait considérer alors comme une petite révolution. Comment a évolué cette technique? A-t-elle tenu ses promesses? A-t-elle été un succès? Comme souvent, le bilan provisoire – l’histoire n’est certainement pas achevée – est nuancé.

Evénément au Salon du livre de Genève le 2 mai 1997: réimpression à la demande de Relation de différents voyages dans les Alpes du Faucigny, paru en 1776

La promesse

A l’époque, l’impression à la demande, ou le livre à la demande, était un concept novateur, le meilleur de la modernité au service de la tradition. Elle devait résoudre plusieurs problèmes de l’édition:

- La réduction constante des tirages. Dans un article très commenté, l’historien spécialiste du livre Robert Darnton expliquait déjà cette crise de l’édition de monographies, notamment en sciences humaines[2]. Des recherches, même importantes, risquaient de ne plus être publiées en raison de ventes trop faibles.

- La volatilité des ventes. C’est une difficulté qui tourmente tous les éditeurs: à combien d’exemplaires faut-il tirer ce livre? Trop, et l’éditeur se retrouve avec des stocks inutiles sur les bras. Trop peu, et il rate des ventes. Dans les deux cas, ce sont des pertes financières.

- L’accès aux textes épuisés. Cette technique permet de faire revivre d’anciens textes introuvables, comme l’a montré l’expérience du Salon du livre de Genève. L’original est numérisé dans une bibliothèque, puis imprimé en fac-similé par une chaîne automatisée pour réduire les coûts unitaires. La Bibliothèque nationale suisse, comme d’autres bibliothèques, offre d’ailleurs ce service depuis 2010, en lien avec un partenaire, et pour autant que les livres soient dans le domaine public[3].

Un automate à livres dans les librairies

Outre l’exemple du Salon du livre genevois, je me souviens avoir vu une Espresso Book Machine (EBM) à la librairie américaine à La Haye en octobre 2010. Cet automate permettant de fabriquer des livres à l’unité a été inventée par un écrivain et éditeur américain, Jason Epstein, récemment disparu, qui créa en 2003 une société On Demand Books dans le but de dynamiser la commercialisation des livres anciens.

Une Espresso Book Machine à la librairie américaine de La Haye, 05.10.2011

On pourrait penser que cette machine, avec son côté artisanal sympathique, sorte de boîte vitrée remplie de composants électroniques et de câbles, adossée à une grosse imprimante, s’est largement répandue depuis. D’après mes recherches, cela ne semble pas être le cas: aux dernières nouvelles, seule la librairie American Book Centre dispose toujours de machines EBM – surnommées « Betty »–, une dans sa succursale de La Haye et une autre à Amsterdam. Elles impriment à la demande les livres d’un catalogue sélectif et également des livres auto-édités, apportés par des particuliers.

En 2016 une Espresso Book Machine est installée dans la nouvelle librairie des PUF à Paris. Mais seuls les titres de cette maison universitaire peuvent être imprimés, comme la collection phare Que sais-je? Ainsi nul besoin de disposer un fond de stock avec tous les titres du catalogue. On s’approche ici de ce que pourrait être une « librairie sans livres ».

A part ces exemples, la machine ne semble pas avoir eu de succès. Une des raisons est donnée par le cas de la librairie des PUF: il n’est pas possible d’imprimer les livres d’autres éditeurs, car ils ne mettent pas leurs fichiers à disposition. Pour une librairie généraliste, c’est tout simplement rédhibitoire.

Brooke Warner, une éditrice américaine, avance aussi une autre raison: l’EBM ne prend pas car la machine est coûteuse, demande beaucoup de maintenance et la qualité du livre ainsi imprimé n’est pas fameuse[4].

Du côté des imprimeurs

Le fait est que ce sont plutôt les imprimeries industrielles qui ont compris et exploité tout le potentiel de l’impression à la demande. En-dessous d’un certain niveau de stock, une requête permet automatiquement de retirer en petit nombre un titre, de sorte que celui-ci est toujours disponible malgré un stock minimal.

Si le titre appartient plutôt à la « longue traîne », c’est-à-dire que les demandes sont rares et ponctuelles, il sera alors imprimé à l’unité lorsque le besoin s’en fera sentir.

Dans tous les cas le nombre d’exemplaires reste modeste. Pour les best-sellers dont la demande est continue, l’impression offset traditionnelle est plus avantageuse.

Pour être rentable, le processus doit pouvoir intégrer toutes les étapes (impression, couverture, encollage et reliure) sans intervention manuelle.

Neomedia, une start-up française, a développé en 2015 un robot imprimeur, le Gutenberg One, d’une qualité supérieure à l’EBM. Quelques éditeurs comme L’Harmattan, PUF, Belin, Les Equateurs, Tallandier, etc. ont mis à disposition leurs catalogues.

D’autres systèmes d’impression de dimension industrielle existent, comme Copernics, lancé en 2017 par le distributeur Interforum. Celui-ci peut imprimer en flux tendu des séries assez importantes de 2’000 à 3’000 exemplaires pour le compte d’éditeurs majeurs (groupe Editis). Un autre acteur important est Dupliprint.

Le livre à la demande répond à une stratégie entrepreneuriale de diminution des coûts, tout en se parant de vertus écologiques: moins de gaspillage de matière première, moins de stocks qui occupent de la place et immobilisent le capital.

Enseignements

Que dire en définitive de cette évolution du livre à la demande?

- La force symbolique du livre dans notre culture est telle qu’elle peut générer beaucoup d’enthousiasme, sans être toujours suivie de succès[5]. On l’a vu par exemple avec l’échec du livre numérique Cytale, dont l’aventure entrepreneuriale se situe aussi autour des années 2000 (cf blog…).

A l’origine, l’Espresso Book Machine est conçue au service d’une utopie: permettre aux libraires de devenir les acteurs d’un accès universel aux livres. Mais cette démarche s’est effacée au profit d’une dimension industrielle et commerciale: l’optimisation des stocks et des délais. Le livre à la demande est un procédé dont le lecteur n’est pas conscient. Il doit d’ailleurs être suffisamment élaboré pour que le client ne voie aucune différence entre un exemplaire produit de cette façon ou de manière traditionnelle.

2. L’imprimé conserve un statut considérable, surtout en France, où les ebooks sont tenus pour des ersatz de livres. Il n’est pas étonnant que Gutenberg One soit une invention française: son créateur Hubert Pédurand, après un voyage aux Etats-Unis où il fait connaissance de l’EBM, dit clairement: « Je suis alors convaincu que la France peut faire mieux. » (L’Yonne Républicaine, 14.12.2021).

Un autre acteur de l’impression à la demande, Norbert Legait de Dupliprint exprime bien cette différence de statut: « En France, on nous commande trois cents formats différents ! Aux Etats-Unis, ils en ont une poignée. »

En fin de compte, l’impression à la demande représente le triomphe de la rationalité économique. Il est devenu un outil industriel au service du livre imprimé, auquel on cherche à préserver à tout prix son prestige.

[1] Première mondiale est une notion usurpée: François Bon raconte une expérience semblable en 1995 au Banquet du Livre de l’Abbaye de Lagrasse (Aude).

[2] « Le nouvel âge du livre », Le Débat, n. 105, 1999, p 176‑184.

[3] eBooks on Demand (EOD). EOD est un réseau de 40 bibliothèques européennes. L’utilisateur peut demander un fichier PDF ou, moyennant un supplément, un fac-similé papier.

[4] « What It Would Take to Disrupt the Publishing Industry », Publisher’s Weekly, 08.10.2021

[5] François Bon, infatigable défricheur du libre numérique et observateur aiguisé de ce milieu a la remarque la plus juste en convient volontiers: » nous n’avons jamais pu conquérir pour le livre numérique la valeur symbolique attachée à l’objet imprimé » . https://www.tierslivre.net/spip/spip.php?article4376